文/图 小林

(本文曾发表于《东方航线》杂志,如有转载请得到授权)

我的故乡在吴阳,那是粤西的海边一个古老的小镇,不知不觉离开故乡读书工作已经有十多年了,但是故乡对我思维的深远影响却日见明显。喜欢吃儿时的食物,怀念故乡的风物人情,也许那里不是一个山水绝佳的地方,却是我深深怀恋之地。

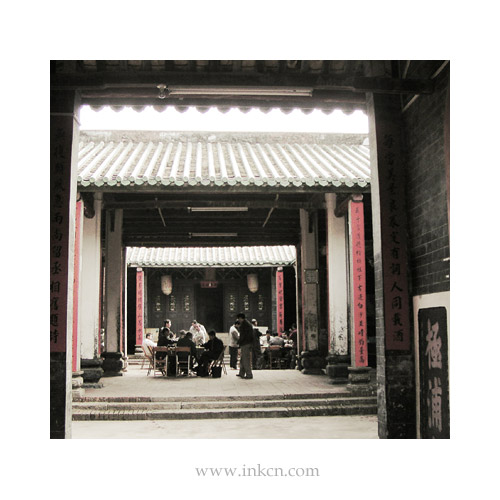

吴阳已经有些历史了,最著名的是清代,这里出了粤西唯一的一名状元——林召棠,他是我的同村同族人,道光三年癸未科进士及第一甲第一名,他一生淡泊功名,只作过翰林修撰和一任陕甘考官,之后回到乡里教书育人。从小就在状元公的故居家门前跑来跑去,听了许多关于他的传说,比如“好好先生”,有夫妇吵架找状元公论理,状元公听完原委,对夫说,你有道理,对妻说,你也有道理,旁人问:他们怎么都有道理?状元公答:你问得也很有道理。

一则类似笑话的小故事,却折现着人生的大道理,世间无数激烈的纷争,往往不过是争个道理,其实谁对谁错谁又真的辨得清呢?故乡的人们似乎也明白了这个道理,他们淳朴而知足常乐,和善风趣,甚少争执。

故乡在海边,很多人以海为生,他们每天天不亮起床,到海边的沙滩上拉大网,所谓大网,就是一幅巨大的网,由小船放成一个弧形,两队人在沙滩上拉网的两端,到网全拉到岸上,弧形里的鱼虾就尽在其中了,天微明的时候,大网上岸,各处的卖鱼小贩围拢上来,在海边形成一个小的集市,人们大声讨价还价,议定斤两,然后纷纷散开到各处村落出售。故乡不算富裕,人们对海鲜的新鲜程度却出奇的挑剔,一般冰冻过的海鲜便卖不出价钱。至今,我还保留着对海鲜的特殊习惯,一旦海鲜里下了冰块,不管时间多久,总能吃出来。

吴阳的海产,著名的有膏蟹,深秋时节,海里的青蟹蓄满了金黄的膏腴,蒸煮的时候会流将出来。还有沙螺,只出产于吴阳海域鉴江出海口处,沙螺生长的海域海水不能太咸,也不能太淡,肥美的季节是在隆冬,采集沙螺的人在齐胸的冰冷海水中,用脚趾将深藏沙中的螺夹起。沙螺煮汤乳白如牛奶,味道鲜美异常,不是其他贝类可比,沙螺的肉舌状,又名“西施舌”,伴生在螺肉身上往往还有一只细如米粒的小螃蟹,非常奇特。我最喜欢的一种海鲜是九肚鱼,这种鱼质感奇怪,软绵绵的无鳞无刺,却长着一张大嘴,以吃小鱼为生,切段与塘蒿煮汤,浓郁的海鲜香味让人尽白饭三大碗。

还有一条小河从故乡的村庄旁边流过,汇入粤西最大的河流鉴江。河水清澈透明,流动不息,小时候傍晚在田里放牛回来路过河边,把牛绑在河边的桥墩上,脱光衣服跳进小河,河的一边是炊烟缕缕的村庄,另一边的平缓无涯的青绿田野,河水缓缓的影射着晚霞的色彩。河里早有常玩的几个伙伴,大家比赛潜水时间,在桥墩凉滑的青苔缝隙里摸索,常常可以摸到不少巨大的河虾和螃蜞,摸到大约够一碗的光景,飞跑回家让妈妈煮着吃。

河边还有洗菜的农妇,菜叶引来一群群活泼的镰刀鱼,长长微弯的身段很像一把把小镰刀,它们悠忽在河水里穿行,速度飞快,灵活敏捷。

小时候总是馋,可能是生长于困难时期吧,没什么可吃的时候,就去偷番薯。

村后的山坡上是旱地,种着不少番薯,几个伙伴,一个望风,其余的开挖,挖到几个,匆忙逃走,如果给种地人发现,则是逃窜。

挖到的番薯,找个坚硬的斜坡地,挖个灶一样的土洞,上面用硬泥块叠起宝塔形状封住上出口,在下出口生火,柴木到处都有,待到宝塔烧成紫红,把番薯丢入,打碎宝塔掩埋番薯,用热力把番薯焖熟,找一个看起来不太聪明的伙伴,叫他拿块烧剩的木炭到河边放到水里,如果木炭沉下则表示番薯已经熟透,如果他真的去了,回来只会看到番薯早被吃完,大家一哄而散。

吃饱番薯,可以打玻璃球,用苦楝树的种子制作一种竹筒枪,可以发出清脆的声响,用废旧的自行车内胎和树杈制作弹弓,打树上和草丛间的禾花雀。禾花雀也曾经是吴阳的名产,每当金秋稻谷成熟之际,田野里飞着大群大群的禾花雀,先在稻田间设网,然后突然大声呼喝,惊起的禾花雀纷纷撞在网上,吃饱了稻谷的禾花雀不用去内脏。吃禾花雀的时候肚子里是一个饭团。如今禾花雀被认定为益鸟,不能捕捉了。

田里的冬天,稻田收割后,会长起一片片野荠菜,期间就会有采摘的孩子穿行期间,孩子们采回去的野荠菜会被母亲细心磨碎,和米粉糅合做成墨绿色的点心以供祭祀祖先之用,这种点心吃起来香甜粘牙,据说可以清除肠胃里的杂物。采荠菜是一件让人快乐的事情,平旷的田野可以肆意奔跑,找到一大束灿烂开放的荠菜花可以获得小小的简单的惊喜。

很小的时候有一次采荠菜的时候找不到回家的路,于是我对着空荡荡的旷野号啕大哭,不知道为什么,这成了我童年颇为深刻的回忆之一,以后每次对着空旷的风掠过,都会产生一种莫名迷路的恐惧。

还是说些让人快乐的事情,一年之中,孩子们的节日莫过于新年了,可以穿上新衣服,得到企盼了一整年的玩具和食物,这种快乐似乎在一生里很少找到别的超越。

大年三十晚上的团年饭,我小时候都很企盼这一天,因为家里一年里吃不上几次鸡,而年夜饭的那只鸡往往是最肥大的,家里的鸡总是舍不得杀,因为要留下来下蛋用。妈妈一大早起来把鸡杀了整只去毛烫熟,然后去各个庙宇拜神,从山神、海神、地方的神、土地公等等,然后还要拜祖先。这些都算是封建迷信活动吧,但我想起小时候跟妈妈拜神的种种情景,总有一种温馨的感觉,也许乡下人是愚昧的,但通过拜神表达对自然的敬畏,对过去一年平安生活的感激,对未来一年生活的憧憬,这些希冀总是无可厚非的。

大年初一,串门拜年得到的红包在这一天可以随意花用,这一天,孩子们玩的最多的还是鞭炮,我们最喜欢干的事情就是在路上找一堆牛粪,插上一个鞭炮,精确计算好药引燃烧的时间,等着有人路过,然后点燃鞭炮,跑开……

早上再晚些时候,就会听到隐隐的鼓声,那是村里的武术队舞狮过来拜年了,挨家挨户的拜过来,每家都会给狮子封上一个红包,红包和一束生蒜挂在竹竿上,狮子就会技艺高超的一口吞下,张开嘴巴的时候,红包就不见了,然后放鞭炮,每台狮子的后面是一面大鼓,还有拿着刀枪剑盾的武术队,再后面就跟着一大堆孩子,到了开阔的地方,武术队就会表演一场武术,我小时候最喜欢看的是双刀对双盾牌,双刀翻飞,打在盾牌上啪啪作响。

小镇上,只有一条繁华的十字街,街上摆卖着过年的各种物事。游元宵节用的纸扎花灯。有个光头大胡子老人在做糖画,做一条很大的龙,引诱孩子们花一毛钱去转一圈,不过通常只能转到最小的糖老鼠。街上迷茫着五香粉和爆竹的气味。

过年的时候,还可以看粤剧和木偶戏,粤剧场面宏大,台子很大,我们热爱爬到舞台后面看故事后面的故事,看戏子匆匆,粉妆彩抹。

木偶戏就小型多了,一般是两个老头,一个敲梆子,另一个缓缓的唱,戏台外围坐着一群老人和孩子。在寒凉的冬的乡村的夜,木偶戏的灯火和歌吟能传出很远。

我的已经逝去的外婆热爱看木偶戏,她常常走十几里的乡村夜路去看一场木偶戏,她是一个很能干的外婆,很宠爱我,每次来看我,有时带一个橙子,有时带几个橄榄。我很想念她。

这篇文章使我越写越悲伤,故乡其实早已经不是这样子的了,所有的叙述不过存在于我的回忆中,也许,故乡永远只是一个想象和缅怀对象,我们再也回不去了。

2006年10月25日夜,小林于广州蜗居窗下

第一幅

第二幅

第三幅

第四幅

第五幅

第六幅

第七幅

第八幅

第九幅

第十幅

第十一幅

第十二幅

|